從大阪萬博看見未來社會:生命、建築與共創的交會點

創造閃耀生命光輝的未來社會

“面對艱難時刻,世界依然能在圓環之中相聚、連結、共創未來。大屋根希望讓全球人民深刻體會這一點,並在未來數十年間,成為象徵多元世界彼此相連的代表性建築。”

2025年,日本大阪再次舉辦萬國博覽會,這是繼1970年首次承辦後,暌違半世紀再次迎來這場世界級盛會,共吸引來自全球159個國家共同參與,盛況空前。

本屆萬博以「創造閃耀生命光輝的未來社會」為核心主題,旨在傳達人類歷經疫情挑戰後,攜手邁向一個更美好、更充滿希望與生命力的未來。吉祥物「脈脈」(日文名:ミャクミャク,英文名:MYAKU-MYAKU)巧妙融合多個細胞構成的圓環造型,象徵全球歷史、文化與科技的串聯與共鳴。「脈脈」一名亦取自日文「脈脈流動」之意,強調生命的流動性與不斷變化,與本次萬博的主題精神相呼應,展現出深具意義的設計理念。

吉祥物脈脈|圖片來源:EXPO 2025

吉祥物脈脈|攝影:Brian Wu

主題展館分享:一、大屋根

本次展覽的最大亮點之一,是由建築師藤本壯介設計的「大屋根」。這座建築內環高達12米,外環則達20米,佔地面積約6萬平方公尺,是目前世界上規模最大的木造建築。藤本壯介希望藉由這個宏大屋頂,向全球傳遞一個深刻的訊息:「我們同屬於這顆星球,就像一個圓環將每個人緊密聯繫在一起。」

大屋根內部結構及機電管線設計|攝影:Brian Wu

大屋根內部結構及機電管線設計|攝影:Brian Wu

其外觀設計靈感來自日本文化中的「円」,以圓形為象徵,寓意著世界的緣分與聯繫。建築的結構巧妙結合了木材與金屬,打造出符合現代耐震標準的巨型木構建築。屋頂的支撐方式則採用了日本寺廟工藝中的「貫(ぬき)」接合法,將傳統木造工藝以現代手法呈現於世人面前。

站在屋頂,遊客可以遠眺整個大阪灣及瀨戶內海的壯麗景色,尤其在夕陽西下時,橘黃色的燈光設計更是讓建築的宏偉感倍增,令人陶醉。

夜晚的大屋根|攝影:Brian Wu

遠眺瀨戶內海|攝影:Brian Wu

二、日本館

日本館的主題設計由知名設計團隊 nendo 操刀,建築細部設計則由日建設計事務所負責。

整體建築概念以同心圓為核心架構,並大量使用 CLT(交叉層壓木材)板材進行雁型排列,營造出有機且富節奏感的空間氛圍。

日本館恰巧位於由建築大師伊東豊雄設計的展演廳旁,兩者風格迥異,形成一種有趣而充滿張力的建築對話。

日本館外觀|攝影:Brian Wu

日本館穿廊|攝影:Brian Wu

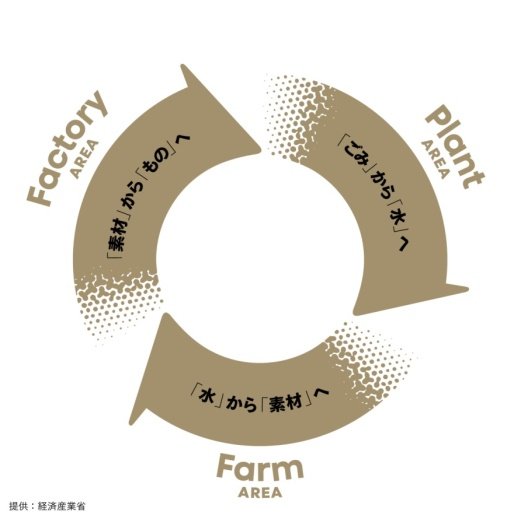

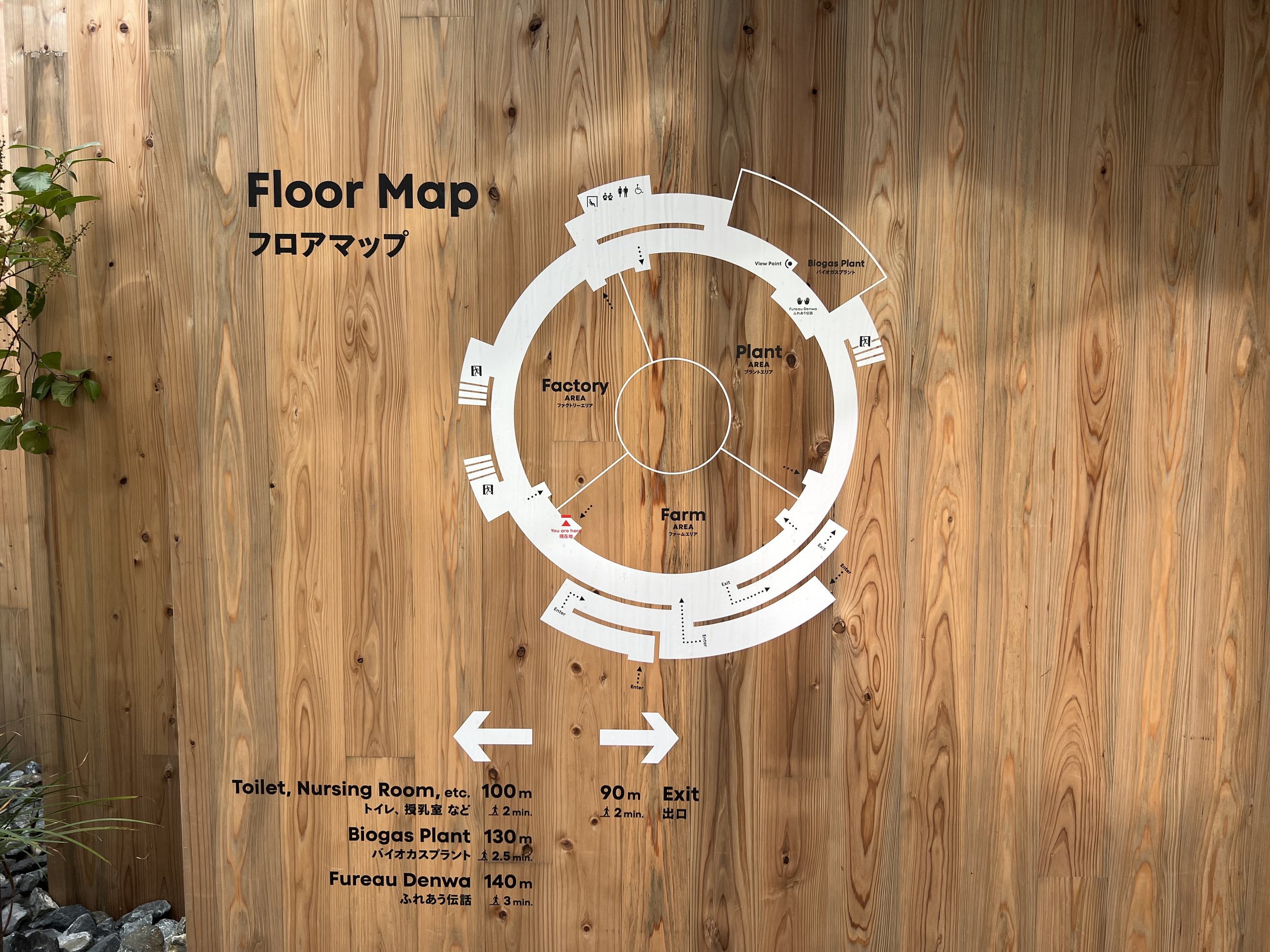

本次展覽主題為「生命之間」,館內設置三大主題區域:「Plant Area」、「Farm Area」、「Factory Area」,藉由這三個區塊,呈現日本在資源利用、傳統工藝與尖端科技之間的循環共生理念。

日本館|日本經濟產業省

日本館平面圖|攝影:Brian Wu

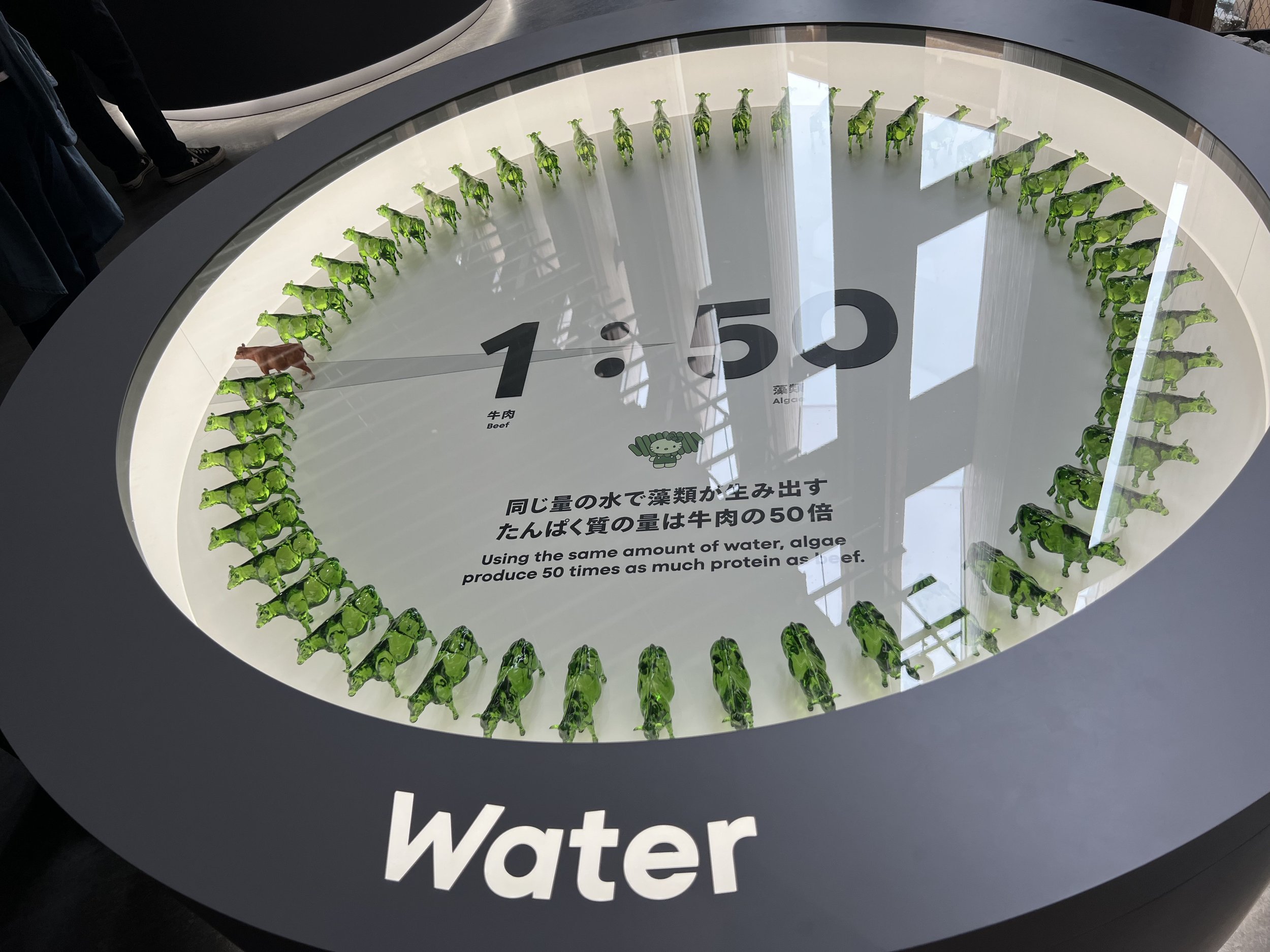

「Farm Area」著重介紹日本在「藻類」養殖及其應用上的創新。展區透過多樣化的展示盤,說明如何以藻類取代傳統肉品、石化原料,甚至協助吸收二氧化碳,減緩地球資源的消耗問題。更特別的是,展區與三麗鷗合作,以 HELLO KITTY 為形象,呈現藻類的多元樣貌與可能性,增添趣味與親和力。

展區中央設置了一個藻類流動的展示空間,透過鏡面結構打造出無限延伸的視覺感受,象徵 DNA 的交織與生命流動的無限可能,也呼應整體主題「生命之間」的深層意涵。

與三麗鷗的合作|攝影:Brian Wu

Farm Area 展區|攝影:Brian Wu

Fram Area 展區|攝影:Brian Wu

Farm Area 展區|攝影:Brian Wu

「Factory Area」聚焦於日本對於「柔軟性」工藝的深度詮釋。

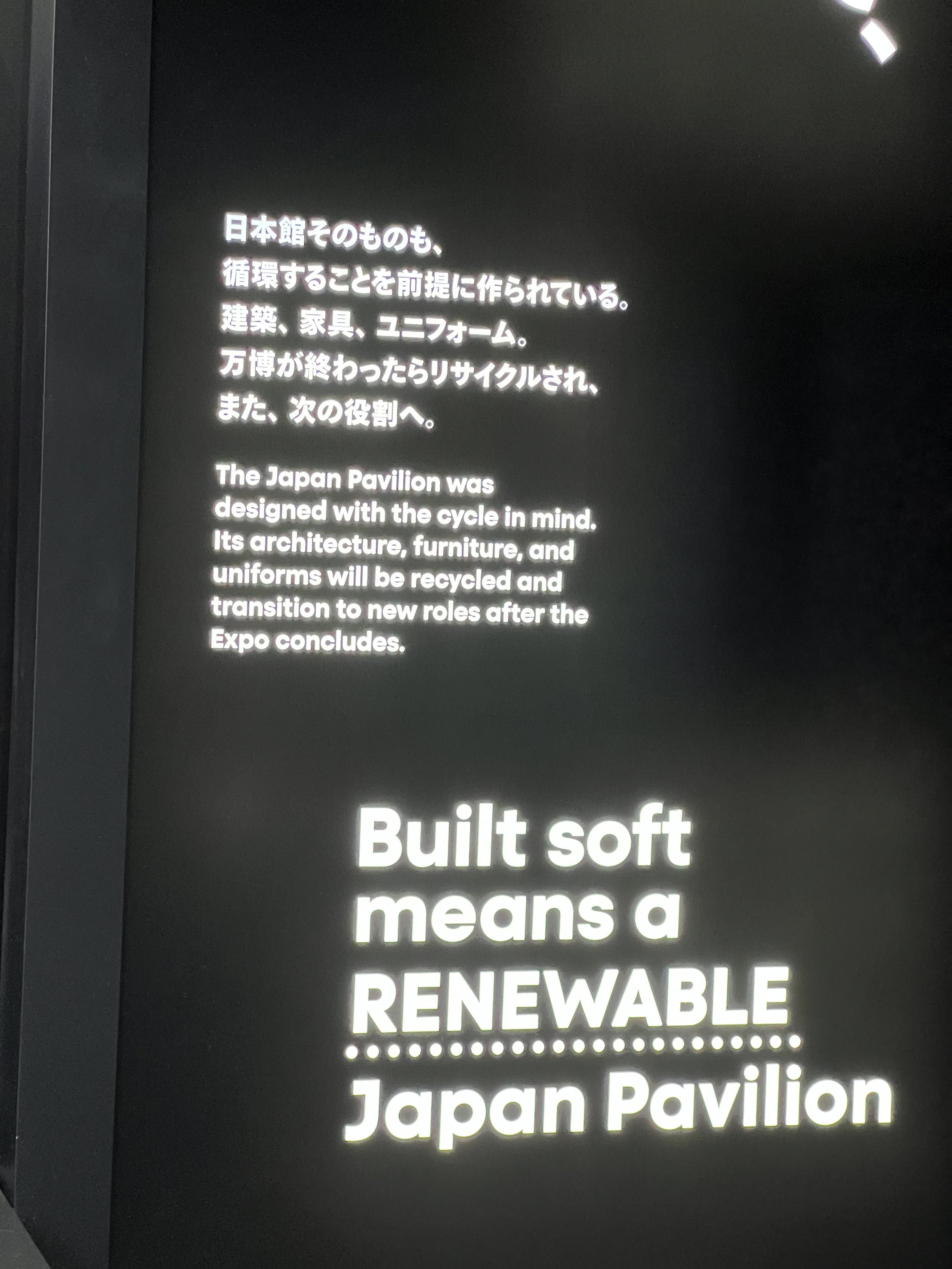

展區從傳統紡織技術出發,延伸至現代塑膠玩具的可變形設計,呈現工藝在不同時代與材質間的靈活應用。無論是小尺度的木製家具,或如本次日本館這般大型建築構造,都能看見日本工藝一貫的靈活多變,以及對材料特性的精準掌握。 此外,展區亦強調資源的循環利用,體現日本在永續發展與環保意識上的持續努力與創新。

「柔軟」工藝展示|攝影:Brian Wu

「柔軟」工藝展示|攝影:Brian Wu

館內特別設計了一處展區,運用水滴落下的時間差與矽藻土吸水特性,巧妙地描繪出各種藝術圖騰,讓自然現象與設計美感相互交融,營造出富有詩意的觀展體驗。

矽藻土與水的互動|攝影:Brian Wu

矽藻土與水的互動|攝影:Brian Wu

「Plant Area」作為展覽的最後一個展區,以資源回收為核心主題。

展區透過藻類自然分解技術,精確控制分解範圍,將日常食器轉化為充滿生命力的藝術品。 另一部分則展示日本引以為傲的「發酵」技術,透過酵母菌的多樣形態,深入剖析不同菌種如何影響食品的風味與口感。

連接的過廊則以大量旋轉的圓盤光影裝置,象徵細胞的分解、群聚與再生,生動詮釋生命的循環過程。

展區尾端引導參觀者步入中央的圓形水池,讓人沉澱心情,靜思生命的意義。

中央圓形水池|攝影:Brian Wu

出口處則以一句發人深省的話語作結:「你認為生命的未來將會是如何?」激發訪客對未來的無限想像。

攝影:Brian Wu

三、Future of Life/いのちの未来/生命的未來 展館

如果生命能夠延續,你會選擇用何種方式來呈現?

本展館由日本大阪大學工學博士石黑浩策展,藉由約50台機器人,生動展現未來人類與機器人共存共融的可能性。

展覽伊始,從日本古代精巧的人偶講起,延伸至現代的兒童型機器人,清晰描繪出日本在機械工藝與人工智慧領域的歷史演進與創新突破。

人偶的序列|攝影:Brian Wu

展覽將時間推進到50年後的未來,透過一對孫女與奶奶的視角,生動呈現人類與機器人共生的生活場景。

室內設計結合虛擬投影技術,讓空間能隨著每日心情自由變換不同的裝修風格,營造出充滿未來感的居家體驗。

機器人與人類共同生活的可能樣貌|攝影:Brian Wu

隨著歲月流逝,孫女逐漸長大,而奶奶的身體也慢慢被時間侵蝕。

面對生命的終點,醫生提出兩種選擇:一是接受傳統的自然老去,隨肉體一同走完人生;二是將意識移植至機器人軀體,得以繼續與所愛的人攜手共度未來。

然而,奶奶卻質疑:「這樣的我,還能稱為『人』嗎?」

故事並未給出明確答案,在後續展示區中,看到一位穿著奶奶服飾的機器人彈奏鋼琴,並搭配脫口秀機器人的場景,以開放式結局引發觀眾深思:如果是你,會如何抉擇?

展覽尾聲,以三組仿生機器人作為終章,牠們的下半身被柔軟且帶有細膩花紋的織布包覆,隱約掩映著內部精密的機械結構。

伴隨著超現實的音樂與聲響特效,現場氛圍如夢似幻,生動描繪出生命與機器人相互交織、昇華的奇妙景象。

仿生機器人對於生命意義詮釋的舞蹈|攝影:Brian Wu

結語 綻放生命耀眼的光芒,攜手共創美好的未來

本次萬博儘管飽受爭議,實地走訪卻讓人看見截然不同的面貌。無論是建築巨匠間的精彩對話,或各國展館對未來藍圖的獨到詮釋,都讓人深刻體會到創新與文化如何在全球舞台上交融。日本以「生命」為主題的詮釋,更喚起人們對未來社會的深刻思考。

走過這場世界級的展演,我們得以重新想像人與建築、科技與自然的關係。未來或許充滿挑戰與不確定,但正如歷史無數次證明,人類總能在危機中綻放希望,從挫折中汲取力量。 讓我們秉持萬博所傳遞的精神,擁抱多元、持續創新,在這片共同的土地上,持續綻放生命最耀眼的光芒,攜手走向一個更加美好的未來。

GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 與大屋根|攝影:Brian Wu